|

Mein Ziel ist es auf dieser Seite irgendwann einmal einen Kurzabriss zum Thema Feuerlöschanlagen und Baurecht fertig zu stellen, der grundlegende Informationen zu diesen Themen bietet. Diese Seite ist noch im Aufbau und weiter am Wachsen:

|

|

|

|

|

|

|

Prinzipiell hat jedes Bundesland eine solche Verordnung und fast alle Bundesländer eine entsprechende Sachverständigenverordnung. Leider hat fast jedes Bundesland andere Namen dafür:

z.Bsp. Sachsen-Anhalt: TPrüfVO, TAnlVO Sachsen: SächsTechPrüfVO Thüringen: ThürTechPrüfVO, ThürPPVO Brandenburg: BbgSGPrüfV, BbgPrüfSV Bayern: SPrüfV, PrüfVBau

In dieser Verordnung wird geregelt, welche Technischen Anlagen durch (Prüf)Sachverständige bzw. Sachkundige zu prüfen sind. Ich werde im weiteren nur die Feuerlöschanlagen behandeln. Allgemein ist noch zu sagen, dass für die Durchführung dieser Prüfungen der Bauherr bzw. Betreiber der Anlage verantwortlich ist.

|

| Die Prüfpflicht für die Anlagen ergibt sich üblicherweise aus 3 Gründen: |

|

| Die Anlagen sind zu prüfen: |

|

| Prüfsachverständige: |

| Diesem Wort kommt immer mehr

Bedeutung zu. U.a. in Sachsen-Anhalt und Bayern ist die Bezeichnung durch

Verordnungen bereits verbindlich eingeführt. Im Gegensatz zur Bezeichnung Sachverständiger, die jeder führen darf der in seinem Fachbereich entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, ist der Begriff Prüfsachverständiger geschützt. Ein Prüfsachverständiger nach Bauordnungsrecht hat sich im Standardfall einem Eignungstest unterzogen. Auf Basis dieses Eignungstest wird ein Fachgutachten erstellt was die zuständige Behörde erhält und dieser als Nachweis über die besonderen Vorraussetzung im Fachbereich dient. Werden vom Antragsteller die allgemeinen und besonderen Vorraussetzungen erfüllt wird dieser von der zuständigen Behörde anerkannt und in eine Liste eingetragen. Aber auch hier gibt es Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Im Freistaat Bayern z.Bsp. wird die Zulassung über die Bayerische Ingenieurekammer-Bau geführt. In einigen Bundesländern erhält der Prüfsachverständige einen Stempel, in anderen nicht. Schlussbemerkung: Wen sich jemand als "baurechtlich anerkannter Sachverständiger" bezeichnet, so darf man davon ausgehen das er als Prüfsachverständiger in einem Bundesland tätig ist, wo der Begriff des Prüfsachverständigen noch nicht baurechtlich verankert wurde.

|

| Die 2 grundlegenden Löschanlagentypen: |

|

|||||

| Für die ortsfesten selbsttätigen

Löschanlagen werden interessanter Weise nur Wasserlöschanlagen genannt. Es

ist selbstverständlich und entspricht dem Sinn der Prüfverordnung, das alle

selbsttätigen Löschanlagen, welche baurechtlich gefordert sind der

technischen Prüfverordnung des jeweiligen Bundeslandes unterliegen. Das

betrifft zum Beispiel auch Gaslöschanlagen und Pulverlöschanlagen.

|

| Nichtselbsttätige Löschanlagen

in diesem Sinne sind alle Hydrantenanlagen die mit Wasser gefüllt sind oder

die eine Druckerhöhungsanlage besitzen. Die einzige Anlagenart, welche im

Umkehrschluss nicht prüfpflichtig ist sind die so genannten "trockenen

Steigleitungen" für die Feuerwehr. Hydrantenanlagen mit Füll- und

Entleerstation sowie Trockene Steigleitungen mit Druckerhöhungsanlagen

(Hochhäuser) sind prüfpflichtig. Interessant ist, das in einigen

Bundesländern der Anschluss an die Wasserversorgung explizit aufgeführt

wird. Hier geht es nicht nur um die Sicherstellung der Betriebsicherheit für

die Löschanlage, sonder auch um den Trinkwasserschutz.

|

|

Nichtselbsttätige Löschanlagen

Prinzipiell lassen sich die nichtselbsttätigen Löschanlagen in 4 Typen unterteilen: |

|

|

Die Trockene Steigleitung

|

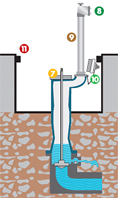

| Die "trockene Steigleitung"

stellt die einfachste Form der nichtselbsttätigen Löschanlagen dar. Sie

dient ausschließlich der Feuerwehr und besteht aus einer Einspeisearmatur

zur ebener Erde, einer Rohrleitung nach "Oben" und den Entnahmestellen je

Stockwerk im Gebäude. Sinn der Anlage ist, das im Brandfall für die

Löschwasserversorgung keine vertikalen Schlauchstrecken aufgebaut werden

müssen. An der Einspeisearmatur kann die Feuerwehr mittels 2 B-Anschlüssen

Löschwasser einspeisen. An den Entnahmestellen kann der Angriffstrupp

mittels 1 C-Anschluss Wasser entnehmen.

|

|

Löschwassereinspeisestelle mit 2 x B-Anschluss |

|

Löschwasserentnahmestelle mit 1 x C-Anschluss |

|

|

Hydrantenanlagen nass

|

| Hydrantenanlagen nass bestehen

aus einer Wasserversorgung, dem Rohrnetz und den Hydrantenschränken. Für

diese Anlagenart ist das Rohrnetz immer mit Wasser gefüllt, das Löschwasser

steht somit sofort nach Öffnen der Absperrarmatur zur Verfügung. Die

Wasserversorgung besteht im Normalfall aus einem Vorlagebehälter und einer

Druckerhöhungsanlage. Der Vorlagebehälter dient dazu, das Löschwasser vom

Trinkwasser zu trennen.

Anhand der Entnahmestellen wird unterschieden zwischen: |

|

|

||||||||

|

Wandhydrantenschränke und Feuerwehrentnahmestellen sind mit der Vorgabe auszlegen, das an drei Hydranten gleichzeitig bei einem Druck von 3,0 bar am Feuerwehrhahn 100 l/min Löschwasser entnommen werden kann. Für Hochhäuser und Industrieanlagen mit hohen Risiko kann auch ein Druck von 4,5 bar mit einer Löschwasserentnahme von 200 l/min je Feuerwehrhahn erforderlich sein. Im zuletzt genannten Fall ist üblicherweise auch ein redundant ausgeführte Pumpenanlage erforderlich. Redundanz bedeutet in diesem Fall dass bei Ausfall eines beliebigen Bauteils der Pumpenanlage der Betrieb aufrecht erhalten werden muss. In der Praxis ist das im allgemeinen nur vollständig umsetzbar, wenn zwei identische Pumpenanlagen montiert werden. Die Löschwasserbevorratung und Energieversorgung sind davon nicht betroffen. Beide Pumpen können, nach entsprechender korrekter Auslegung, somit über die selbe Saugleitung und das selbe Energieversorgungskabel gespeist werden (vorbehaltlich baurechtlicher oder anderweitigen erhöhten Anforderung oder Auflagen). Im Regelfall beträgt die abzusichernde Betriebszeit 60 Minuten bzw. für Objekte mit hohen Brandrisiken 120 Minuten. Der Wandhydrantenschrank besitzt in beiden Fällen hierbei einen Formstabilen Schlauch mit Eurodüse durch welche Entstehungsbrände vor Ort schnell gelöscht werden können. Der Schlauch ist am Feuerwehrhahn mit einer C-Kupplung lösbar verbunden. Im Brandfall kann die Feuerwehr an dieser Schnittstelle den formstabilen Schlauch abtrennen und mit den eigenen Einsatzmitteln eine größere Wassermenge (sprich die genannten 100 l/min) entnehmen. Dieser Anlagentyp ist der so genannte Typ F - Hydrantenschränke für die Selbsthilfe und Nutzung durch die Feuerwehr. Das Gegenstück hierzu ist der Typ S - Hydrantenschränke für die Selbsthilfe. Der Nachteil ist die geringere zur Verfügung stehende Löschwassermenge. Die Auslegungskriterien fordern die Gleichzeitigkeit von zwei Hydranten bei einem Druck von 2,0 bar an der Düse und 24 l/min Wasserrate je Hydrant. Eine weitläufige Nutzung durch die Feuerwehr ist somit nicht möglich. Aus diesem Grund wird für diese Anlagenausführung immer die Zustimmung der Behörde gefordert. Auf Grund der geringen erforderlichen Wassermenge können diese Hydranten über das normale Trinkwassernetz versorgt werden. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers sind natürlich zu beachten. Das bedeutet zusammengefasst: |

|

|

|

||||||||||

|

|

Kombinierter Wandhydrantenschrank Typ F Fabrikat Gloria Modell 7112 S mit formstabilem Schlauch, Eurodüse und Feuerwehranschluss "DN50 Storz C".

Kombination mit Feuerhandmelder und Feuerlöscher. |

|

|

|

Wandhydrantenschrank Typ S Fabrikat Gloria Modell 7002 CS mit formstabilem Schlauch, Eurodüse und Anschluss "DN25". |

|

|

|

Die Feuerwehrentnahmestelle dient ausschließlich der Nutzung durch die Feuerwehr und beinhaltet somit nur den Feuerwehrhahn. Schlauchhaspel und Strahlrohr entfallen. Die Ausführung entspricht der "Löschwasserentnahmestelle trocken" (siehe oben), mit dem Unterschied, das gegenüber der "Trockenen Steigleitung" bei der "Feuerwehrentnahmestelle nass" die Löschwasserversorgung bereits vorhanden ist und im Einsatzfall nicht erst durch die Feuerwehreinsatzkräfte aufgebaut werden muss. Die Ausführung ist auch als nass/trocken-Anlage möglich. |

|

| Außenhydranten befinden sich wie

die Bezeichnung verrät in Freien. Die Hydrantenform unterscheidet sich auf

Grund der Bauart in Unterflur- und Überflurhydranten und befinden sicht

meist auf öffentlichen Gelände und in der Verantwortung der Städte und

Gemeinden. Werden diese auf Grund baurechtlicher Auflagen auf privaten Grund

errichtet (das betroffene Gelände ist Eigentum des Bauherren) sind diese im

Sinne der Prüfverordnung der Länder prüfpflichtig, da Außenhydrantenanlagen

nichtselbsttätige Löschanlagen mit nassen Steigleitungen und/bzw.

Druckerhöhungsanlagen darstellen. Es betrifft somit auch Hydrantenanlagen

die auf dem Privatgrundstück an das öffentliche Wassernetz angeschlossen

werden bevor die Versorgungsleitung in das Gebäude geführt wird. Die erforderlichen Löschwassermengen ergeben sich durch die Wahl der Hydrantengröße in Abhängigkeit von der Anschlussgröße. Überflurhydranten DN80 und Unterflurhydranten DN 80 sind für eine Löschwasserrate von 800 l/min ausgelegt. Überflurhydranten DN 100 müssen gemäß DIN 14462 eine Löschwasserrate von 1.600 l/min erbringen. Die ebenfalls existenten Überflurhydranten DN 150 werden in der DIN nicht reglementiert und können eine Löschwasserrate von 3.200 l/min erbringen. Die Anzahl der gleichzeitig zu versorgenden Außenhydranten ergibt sich aus den baurechtlichen Vorgaben, üblicherweise in Abhängigkeit des Flächennutzungplanes/Bebauungsplan. Gemäß DVGW Arbeitsblatt W 405 sind von 24 m²/h für Kleinsiedlung mit geringer Brandausbreitungsgefahr bis zu 192 m³/h (z.Bsp. für Industriegebiete mit mittlerer und großer Brandgefahr) sicher zustellen. Im Regelfall beträgt die Betriebszeit 120 Minuten. |

|

|

|

|

|

|

|

|

| typische Bauart eines amerikanischen Überflurhydranten, wohl eins der wenigen Dinge in den USA die kleiner sind als in Europa. | typische Bauart Deutschland/Europa mit Anschlussgröße zweimal B und einmal A | Überflurhydranten Betriebszustände geöffnet (unten) und geschlossen in der Entleerungsphase | Unterflurhydrant bei geöffneten Straßendeckel (unten) und mit gesetzten Standrohr und "Standrohrschlüssel" (oben) |

|

Unterflurhydranten in den Betriebszuständen geöffnet (unten) und geschlossen in der Entleerungsphase (oben) |

|

|

|

| Hydrantenanlagen mit ständig

gefülltem Rohrnetz haben ihre Einsatzgrenzen: Umgebungstemperaturen unter

3°C (Frostgefahr) und über 97°C (Dampfmaschine?). In diesen Fällen werden

die Rohrnetze erst bei Anforderung mit Löschwasser gefüllt. Im Ruhezustand

sind die Leitungen leer. Grundsätzlich gilt alles aus dem vorhergehenden

Abschnitt. Hinzu kommen folgende Forderungen:

|

|

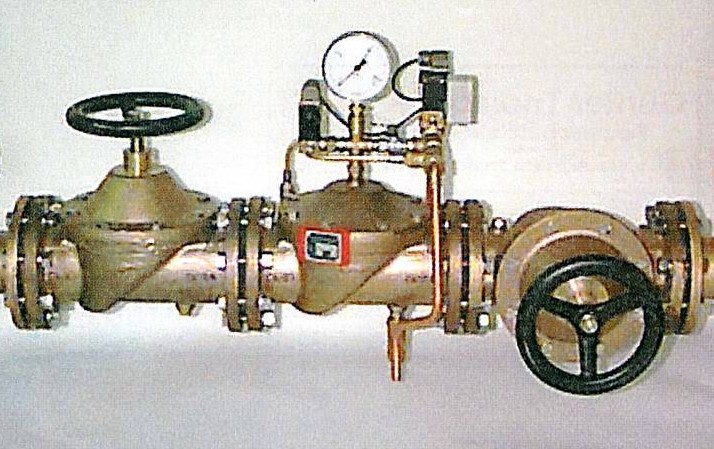

| Die technisch Lösung stellt die

so genannte Füll- und Entleerstation (Nass-Trocken-Station) dar. Sie besteht

im Kernstück aus einer Steuerzentrale und einem Membranventil, welches durch

dem vor dem Ventil anstehenden Versorgungsdruck geschlossen gehalten wird.

Die Hydrantenhähne sind mit einem Grenztaster versehen. Mit Öffnen eines

beliebigen Hydrantenhahnes wird der Steuerstromkreis unterbrochen und

das Membranventil durch Druckentlastung der Steuerleitung geöffnet (gleiches

passiert bei Stromausfall). Mit Schließen des Hahnes wird das Membranventil

durch Druckaufbau in der Steuerleitung wieder geschlossen. Die

selbsttätige Entleerung des Rohrnetzes wird durch Magnetventile an allen

Rohrnetz-Tiefpunkten sichergestellt. Diese werden ebenfalls durch die

Steuerzentrale der Füll- und Entleerstation angesteuert.

|

| Füll- und Entleerstation der Firma D.H.W. Schultz & Sohn. |

|

|

|

Grenztastermontage im Hydrantenschrank am Schlauchanschlussventil |

|

|

| Halbstationäre Löschanlagen sind

die Vorstufe der selbsttätigen Löschanlagen. Sie haben ähnliche Einsatzziele

wie automatische Löschanlagen, können aber aufgrund fehlender Wasser- und

Energieversorgung nicht selbsttätig wirksam werden. Einziger Grund dass es

sie gibt: Investitionskosten - Sie sind deutlich günstiger als selbsttätige Löschanlagen.

Die typische Löschhilfeanlage stellt das Rohrnetz einer Sprühflutanlage in Verbindung mit einer Feuerwehreinspeisung dar. In diesem Fall speist die Feuerwehr nach Eintreffen am Brandort Wasser in das Rohrnetz des betroffenen Bereiches ein und beaufschlagt den Brand über das Rohrnetz der Sprühflutanlage mit Löschwasser. Ein sofortiger Innenangriff mit dem damit verbundenen Risiko für die Einsatzkräfte ist somit nicht notwendig. Ein weiterer typischer Anwendungsfall ist die Mantelkühlung von Tanks und Behältern. Durch die installierten Düsen und die in ausreichender Entfernung aufgestellten Feuerwehreinspeisungen ist auch bei großer Hitze am gefährdeten Objekt eine gezielte und wirkungsvolle Kühlung möglich. In der chemischen Industrie wird dieser Anlagentyp auch gerne für Gaslöschanlagen genutzt. Das Rohrnetz wird für Niederdruck-CO2 Löschanlagen ausgelegt. Die Berufsfeuerwehr kann dann nach Eintreffen die definierte Löschgasmenge aus dem mitgeführten gekühlten CO2-Tank von Außen in den betroffenen Löschbereich fluten.

|

|

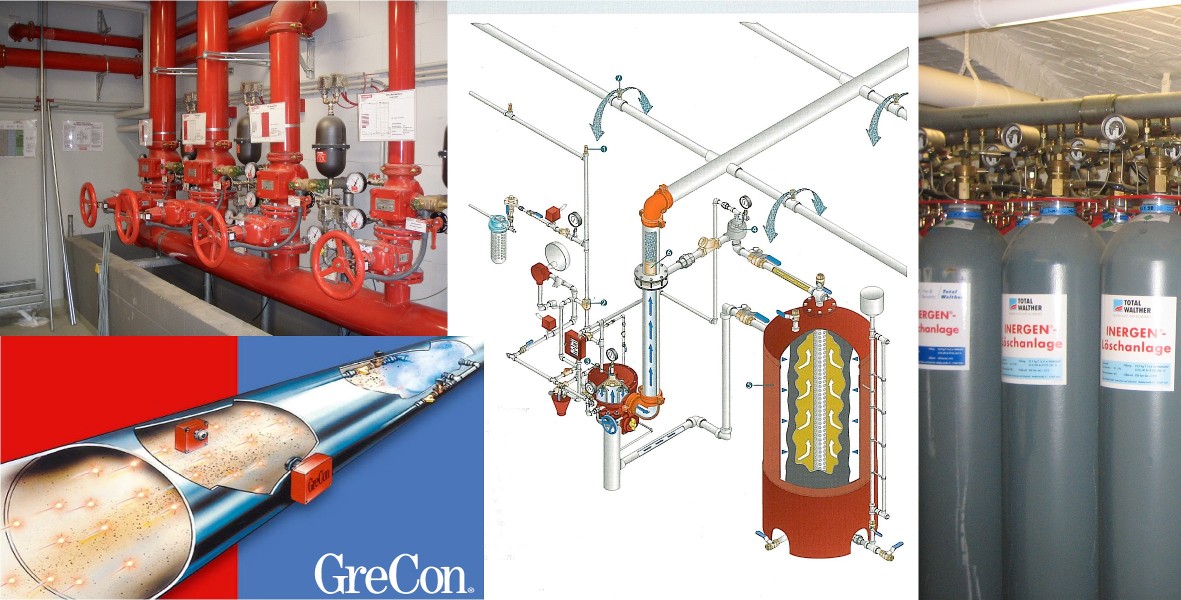

Selbsttätige Löschanlagen

Prinzipiell unterteilen sich die selbsttätigen Löschanlagen in 2 Urtypen, welche sich dann weiter aufsplitten lassen: |

|

|

|

|

|

|

Die Sprinkleranlage ist die häufigste anzutreffende Art der selbsttätigen

Löschanlagen. Mit Hilfe einer Wasserquelle und Rohrnetz wird das Löschwasser

im Löschbereich bereitgestellt. Entgegen so manch tollen Spiel- oder

Werbefilmchen wird hierbei im Brandfall das Löschwasser nicht im ganzen Haus

verteilt, sondern mit Hilfe des Sprinkler's Löschwasser nur in den Bereichen

mit großer Hitze (Feuer???) freigesetzt. Die Wasserversorgung einer Sprinkleranlage besteht üblicherweise aus:

Weitere Möglichkeiten der Wasserversorgung bilden Druckluftwasserbehälter, Hochbehälter, Pumpenanlagen in Verbindung mit offenen Gewässern sowie der Direktanschluss an das öffentliche Trinkwassernetz. Da Löschwasser der Flüssigkeitskategorie 5 zuzuordnen ist (was bedeuten, dass das Wasser Erreger übertragbarer Krankheiten enthält [enthalten könnte]) sind für den Anschluss an das Trinkwassernetz viele Besonderheiten zu beachten, so dass diese Art der Wasserversorgung zu gegebener Zeit einen eigenen Abschnitte erhalten wird.

|

Sprinkler Fabrikat Jomos (CH) mit Glassfass 68°C als Verschlusselement |

|

|

| Typische Pumpenanordnung mit Saugleitung, Probierleitung. Notlaufstrecke und Pumpendruckleitung (Die konzentrisch ausgeführte Saugleitungsreduzierung entspricht übrigens nicht den VdS-Richtlinien VdS 2109 bzw. VdS CEA 4001). |

|

|

|

Trocken-Alarm-Ventil

Fabrikat Minimax als Schnitt-modell

|

|

|

|

|||||

|

Sprühflutanlagen

|

|

|

Sprühflutanlagen sind im Wesentlichen so

aufgebaut wie Sprinkleranlagen. Im Gegensatz zu Sprinkleranlage werden sie in Bereichen eingesetzt, wo mit schnellen Brandausbreitungsgeschwindigkeiten oder sehr schwer abzulöschenden Brandgut gerechnet werden muss (Müllbunker, Transformatoren, Schaumstofflager, ...). Die Wirksamkeit wird damit sichergestellt, das offene Löschdüsen verwendet werden. Damit wird der gesamte Bereich der von einer Ventilstation versorgt wird sofort ab Auslösung mit Löschwasser bestrichen. Die Detektion eines Brandes und Auslösung der Löschanlage kann hierbei elektrisch, hydraulisch, pneumatisch oder mechanisch erfolgen. Parallel dazu werden an ausgewählten Standorten Einrichtungen zur manuellen Auslösung der Löschanlage installiert.

|

Offene Löschdüse Fabrikat Minimax |

| Fernschaltventilstation Fabrikat tyco mit pneumatischer Ansteuerung (Vormontiert für kurze Montagezeiten sowie in einem beheiztem Schrank zur dezentralen Aufstellung vor Ort). |

|

|

|

Sprühflutanlage für einen Transformator in einem Wasserkraftwerk im Sprühversuch (Der Sprühversuch sollte immer Bestandteil der Prüfung sei, ist aber meistens auf Grund der örtlichen Gegebenheiten und damit verbundenen Folgen wie z.Bsp. massive Wasserschäden nicht möglich). |

| Demnächst: |

|

||||

|

Wassernebellöschanlagen

|

|